صمت الجميع مصغيا لهذا النداء الذي لم يكن معهودا في الحي، متسائلين: ماذا هناك؟

كانت سيارة تويوتا بيج ذات دفع رباعي ثبت في مقدمة سطحها مكبرات صوت موصولة بمايك إلى مقود السيارة التي كانت تقل غريبان في منتصف العمر.

ترجلا من السيارة وكانا يرتديان شماغات طويت أطرافها إلى الخلف وثياب مسدولة حتى منتصف الساق، فيما نصفها العاري يجذب غرابة النظر إليها وإلى لحى يفصل استدارتها بشكل كامل تلك المساحة التي لم ينبت فيها الشعر. فقال أحدهم بنبرة حرصت على إجادة حروف الصفير وبالفصحى: السلام عليكم.. سنكون بانتظاركم يا شباب لسماع المحاضرة”. ثم انطلقا إلى سبيل مهمة دعوية كانت بمثابة أول ناب مسموم غرس في جسد هذا الحي وأبنائه المتصالحين مع إيمان غيبي بوجود إله يعلو هذه الطبيعة دون الحاجة إلى وسيط بشري ينقل عبادتهم إليه.

كنت واحدا من الشباب الذين حملهم الفضول للحاق الغرباء عنا في كل شيء حتى في حركة أجسادهم المنكفئة إلى الأمام والمتمايلة يمينا ويسارا على وقع خطوات أقدامهم المسرعة؛ التزاما بهيئة نسبتها أدبياتهم إلى النبي محمد، ويبدو أن محمدا آخر من دلهم إلى هيئة وهوية الإسلام الجديد.

اتخذ الغرباء من قميص إيران مبررا منطقيا لكل جنون وتهور لم يتوقف عند هذا المستوى وحسب، بل تمادت أفعاله الإجرامية إلى القتل والدمار الممنهجين عبر الاستعانة بآخرين خرجوا معهم من رحم واحد.

غير أن ذلك لم يكن مهما لحظة المشي خلفهما إلى المسجد الذي يمنحك الطمأنينة من النظرة الأولى لفنون العمارة الإسلامية التي تنطق من أسواره وأركانه البيضاء ومن رائحة (الند) التي اختلطت برائحة المصاحف العتيقة ونحن نحني رؤوسنا للدخول إلى المسجد.

إنها المرة الأولى التي يكتظ فيها المسجد وفناؤه المغطى برفوف حديدية مثقوبة، لطالما كان الأطفال يقفون عندها للإمساك بغبار يتخلل أشعة الشمس المخترقة تلك الثقوب، لكنهم في تلك الليلة قدموا برفقة آبائهم استجابة لنداء الغريب الذي توالت صيحاته متوعدا المجوس والروافض بجيل لا يحمل ثقافة “المتعة”، فيما الأطفال كانوا مستمتعين بالتسلق على سور المسجد ومشغولين بأحلام وطموحات “سوبر مان”.

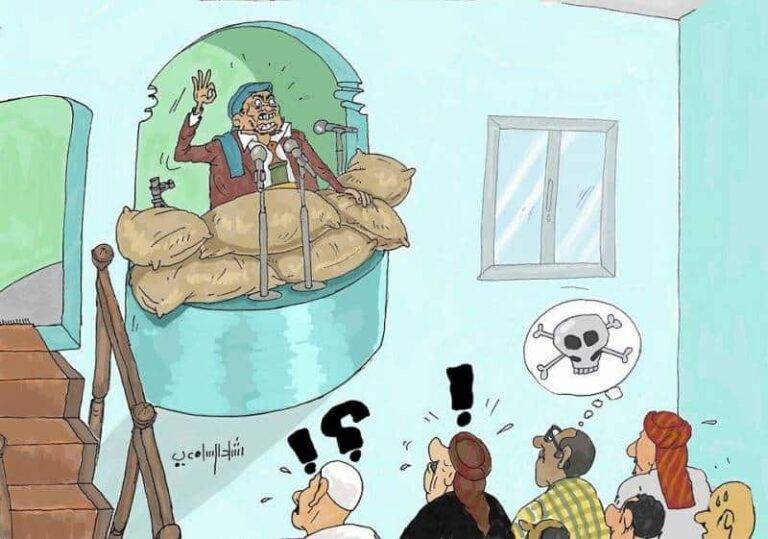

كان يبدو أن الشباب وكبار السن مصغين لصراخ الغريب المتواصل، كما لو أن الزمن الذي يفصلنا عن عدوه المفترض بضع دقائق قد لا تسعفه في غرس الخطورة داخل أذهان الحاضرين؛ فيشدد عليهم متزودا بتجاعيد جبينه الغاضبة وكثير من الصراخ: “إنهم يسبون أم المؤمنين عائشة”، تمهيدا للعبارة الأهم في خطبته: “إن لم تتحركوا فستتحملون نتيجة الخذلان يوم العرض عليه”.

تلك العبارات كانت كفيلة بأن يلتفت كل شخص إلى من بجواره وإحداث ثورة من الغضب لدى الشباب تحديدا الذين باتوا مدركين أن ثمة واجبا الزاميا للدفاع عن مقدسات دينهم، إلا أن صيحات الغريب المشبوهة بالنسبة لي دفعتني لسؤاله عندما حانت مرحلة الاستفسارات: كيف يصبح علي محاربة عدو لا تربطنا به صلات جغرافية أو ثقافية، وهل من المنطقي أن نشهر أسلحتنا للقتال في معركة لم يشهر بها الطرف الآخر سيفا واحدا؟

لم أدرِ حينها أن تساؤلي وضعني بموقف الخصم أمام الغريب، الذي هزأ مني: “الروافض قادمون لا محالة وأنت تطلب الانتظار حتى يقع الفأس بالرأس”.. وانتهت محاضرته بهذه الجملة ثم استدار نحو القبلة وصلى بالناس العشاء.

أكمل الصلاة فتحلق الأهالي حوله تعبيرا عن امتنانهم له، بمقابل ابتسامة مريبة جمعت رذاذا علق بأطراف شفتيه وقال: “سنكون باستضافتكم كل أسبوع من أجل التصدي للمد الرافضي”.

انتهت مراسيم الحفاوة، فدلف البعض قاصدا مسكنه وانزوى الشباب إلى بعد أمتار مني تحت ضوء قنديل دلني لقراءة لغة أجساد ممتعضة، وشفاه متحركة حجبت المسافة سماعها.. كنت مجبرا لمقاطعة حديثهم مع قناعة مسبقة بلا جدوى مداخلتي: “إذا قررنا الاستجابة للمكايدات “السنشيعية”، فنحن لا محالة موعودون بقدر طائفي كبير، خلف مئات المجازر في فلسطين ولبنان والعراق، ولا نريد أن نكون كالطبل يستجيب لأي يد تقرعه”. فرد علي أحدهم مأخوذا بتأثير المحاضرة: “هذا عالم دين لا يجوز مخاطبته بهذه اللهجة”. ووافق رأيه الكثيرون.

لم تكن المشكلة الطائفية مطروحة في المجتمع بعد حتى يعي الشباب محاذير ربما سبقت أوانها بكثير؛ فالكل هنا يتعاطى مع “عالم الدين” بقدسية على أنه الوارث الشرعي للأنبياء والرسل، ولديه الاستعداد الكامل ليقضم مكتبة كاملة ترشده لطريقة ألا يفكر بنطق لا.. هذه المفردة التي انتجت البشرية عندما تمرد آدم على أمر ربه مستجيبا لتفكيره وإرادته بتناول الشجرة؛ فما الذي يجعلنا أكثر تسليما من بذرتنا الأولى؟

تكررت النداءات كل أسبوع ومعها بدأت نبتة الطائفية تنمو في الحي ويقوى عودها بفعل المحاضرات وتراكم التعبئة التي فردت أجنحتها لتشمل حتى “الصوفية” ذات الأقلية في مجتمع يحمل فيه كافة الناس هوية الإسلام دون نسبة الطائفة التي ينتمون إليها.

بموازاة تلك التعبئة الطائفية، نمت برأسي فكرة متأخرة لتوعية شباب الحي بمخاطر الخطاب الطائفي على أمل إبعادهم عن نيران ستلفح وجوههم لا محالة.

التقينا اليوم الأول في المسجد وكنت قد جمعت من التجارب الدولية المريرة للصراعات الطائفية قدرا لا بأس به على أمل إقناع الشباب بالاستفادة منها واتخاذها سترة نجاة من صراعات وشيكة في مجتمعنا؛ ذلك ما آثار حفيظة الغرباء معلنين النفير العام من أن شابا “يتبع إيران” بدأ باستقطاب أبناء الحي.

في صبيحة اليوم التالي استيقظت على طرقات باب المنزل الذي كان يقف خلفه رئيس مخابرات الأمن السياسي بالمدينة قائلا: “بلغنا أنك تتزعم خلية إيرانية في الحي.”

لم أبدِ اكتراثا ليقيني أنه جاءني بدافع الوشاية، لكنه حاول أن يجعل المحادثة بيننا أكثر صلابة حفاظا على “أمن الدولة” كما قال وهو يلتفت إلى مقصورة سيارته الهايلوكس عائدا إلى الخلف.

هذا الرجل يعلم يقينا أن لا شيء يؤكد صحة ادعائه، لكنه جاء لغرض واحد فقط: خلق مسافة من الرعب بيني وشباب الحي، فعادة ما تثير هذه الزيارات مخاوف الناس وحذرهم من الاقتراب بمن قصدته الزيارة خوفا على أنفسهم من المساءلة وعواقبها داخل السجون.

تحقق الغرض بنجاح متزامنا مع حملة تشويه تبناها الغرباء من على المنابر، وغالبا ما يتلقى الناس هنا كل سائد كحقيقة مطلقة، خصوصا لو كان مصدره تلك المنابر التي اتهمتني بسب ” أم المؤمنين عائشة” أسوة بأسيادي الروافض؛ وما هي إلا أيام حتى أصبح لقب “الرافضي” لصيقا بي ودافعا لوصول عشرات الكتب وأشرطة “الكاست” من مجهولين يتمنون لي الهداية!

كنت أستغرب لماذا هذا التصنيف تحديدا، ولماذا لا أكون أنتمي لفكر آخر، على أن من يخالف رأيك ليس بالضرورة أن يتبنى رأي خصمك؟ فمرت أيام ثقيلة كوطأة هذا الضيف الغريب الذي يبدو متمكنا من الوصول إلى المجتمع وتسييره وفق ما تشتهي بوصلة الطائفية.. وذات محاضرة وقف أحد الغرباء في محراب المسجد الأثري ومنه أعلن للناس أن “فاعلي الخير” تبرعوا بهدم هذا المسجد واستبداله بآخر يتسع للجميع لكنه في الحقيقة كان يقتطع مساحة إضافية لتطرفه، في حين استقبل الناس الخبر كبشرى تستوجب الفرح.

تماهى الناس مع وضعهم الجديد لاغين أي فكرة تحافظ على هذا المعلم الأثري ولم يستغرق الأمر سوى يومين حتى بات المسجد ركاما يقف عليه الغرباء، بعد أن تطوع شباب الحي لتدميره كليا؛ ومعه روحانية كانت تستقبلك منذ أن تطأ قدمك العتبة الأولى من مدخله، وأنت تشاهد اهتزاز رؤوس المسنين وهمهمات تلاوتهم وآخرون على حواف بركة الماء يفركون أعقاب أقدامهم بنية الوضوء، فيصرخ الأطفال بهم لإفساح المجال حتى يتسنى لهم السباحة أكثر وقت ممكن قبل أن يخرج إمام المسجد الذي قضى معظم حياته مناديا من على الفناء: “قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة”، فيلبي الجميع نداءه من دون الاستعانة بتلك المكبرات المبحوحة، وجميعهم جاؤوا للصلاة لا لشيء آخر، لكن كل ذلك أصبح ماض نصب عليه الغرباء مسجدا لا يحمل من هوية دور العبادة شيء؛ لأنه في الحقيقة معسكر يضم بداخله الشباب والأطفال والنساء الذين قدموا هذه المرة بدافع العاطفة الدينة واستعدادا لمعركة مع عدو افتراضي.

اتخذ الغرباء من قميص إيران مبررا منطقيا لكل جنون وتهور لم يتوقف عند هذا المستوى وحسب، بل تمادت أفعاله الإجرامية إلى القتل والدمار الممنهجين عبر الاستعانة بآخرين خرجوا معهم من رحم واحد.

تحت هذه الذريعة أصبح منزلنا هدفا مشروعا للتدمير من قبل التنظيم الإرهابي “داعش” قبل عامين من الآن، عندما سيطر على المدينة بسرب طويل من السيارات والأعيرة النارية التي أطلقت على المنزل من التباب المحاذية، غير أن أحدا لم يكن فيه فجميعنا غادر قبل الحادثة بأشهر، ثم اقتربت السيارات على متنها مسلحين صوبوا قذائف الآربي جي وأطلقوها على المنزل، أعقب ذلك عملية اقتحام أحرقت في طريقها سيرة طويلة من ذكريات أودعتها طفولتي وشبابي بهذا المنزل لأكثر من 20 عاما.

هكذا استيقظ أبناء المدينة على رايات سوداء تعتلي أسطح المقار الحكومية بعد اشتباكات محدودة مع أفراد الحراسة الأمنية الذين فروا بخوفهم نحو الوديان خشية أن تنال السكاكين من رقابهم، باستثناء ثلاثة قاوموا إلى آخر طلقة لم تصل هدفها حتى قابلتها نيران كثيفة أحكمت نبش رؤوسهم لدرجة الاشتباه في الملامح لولا ما توافر من هويات البعض.

توالت الأحداث وتداخلت وتناقضت في مشهد أقرب إلى الإعصار، فأصبحت معزولا عن الجميع بتهمة التخابر مع إيران وأصبحت هذه التهمة التي لا أعرف عنها وعن إيران شيئا، كفيلة بأن يغير أحدهم وجهة طريقه إذا ما كنت أعبر نفس الطريق.

* مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي “منصتي 30”.